La parete vivente

La presentazione al catalogo di una mostra d’arte figurativa, scritta non da un critico d’arte ma da un drammaturgo, introduce sicuramente un punto di vista non usuale nel processo di analisi estetica. Ma in questo caso consente di riassumere più compiutamente l’itinerario artistico di Antonio Bernardo Fraddosio.

Ho conosciuto Fraddosio in una maniera abbastanza singolare. Anni fa avevo fondato con alcuni amici un’associazione culturale, che, come prima, ambiziosa iniziativa, organizzò una mostra di pittori siciliani[1] a Roma, Messina e Palermo, per poi trasferirsi a New York, nella sede della Columbus Citizens Foundation. L’architetto Fraddosio era stato incaricato dalla ditta che curava l’allestimento a Roma di rendere funzionale alle esigenze espositive l’Acquario Romano. Era una sfida quasi impossibile (sempre persa, prima di allora, da chiunque aveva tentato di piegare la singolare struttura a finalità diverse da quelle per le quali era stata ideata, peraltro mai soddisfatte), per la “prepotenza” del manufatto, a causa soprattutto dei materiali utilizzati (la ghisa, tanto cara all’architettura degli inizi del Novecento), e della particolare disposizione dei locali. Ho memoria ancora viva di infausti spettacoli di prosa, con gli attori smarriti in uno spazio scenico improbabile, di concerti inascoltabili per la pessima acustica (la ghisa delle colonne e il vetro della copertura non sono ideali, com’è noto, per la risonanza degli armonici…), di mostre, infine, anche di opere eccelse, che, in quel contesto, naturalmente ostile, si trasformavano in esauste imitazioni di se stesse.

Ebbene, Fraddosio superò la temibile prova con una felice intuizione creativa, rendendo quella mostra non solo godibilissima in sé, con i quadri collocati e illuminati in modo tale da consentirne un’agevole visione, ma anche uno degli eventi più interessanti nella storia espositiva della città.

La felice intuizione creativa fu un… tubo! Sì, un lunghissimo, luccicante tubo di alluminio snodato che, partendo da un gigantesco parallelepipedo piantato nel giardino di fronte all’ingresso, come fosse il ramo di un fantastico rampicante, entrava nella hall, si inerpicava lungo la scala, attorcigliandosi su se stesso a delimitare gli spazi destinati ai singoli artisti, per poi ridiscendere e tornare al punto di partenza. Lo spettatore non doveva fare altro che lasciarsi guidare dall’… invadente tubo.

Ho voluto ricordare l’episodio anche per introdurre un elemento di valutazione dal quale non si può prescindere nell’esaminare la produzione più strettamente artistica di Fraddosio, e cioè la sua capacità, in parte innata, in parte coltivata grazie agli studi di architettura, di “organizzare” lo spazio. Le sue opere, sia le monumentali sculture sia le “carte” in mostra a Lucca, hanno questa caratteristica, di inglobare, nei materiali o nei segni, lo “spazio”, ciò che comporta, per la nota equazione einsteiniana (che si vorrebbe messa in discussione dal recente esperimento con i neutrini, più veloci della luce), anche un rapporto organico con il “tempo”.

In una precedente occasione, avevo scritto un pezzo, a proposito di una importante opera (Tensioni), che ripropongo, in quanto significativo di quelle che subito mi apparvero le connotazioni essenziali del suo modo di fare arte:

«La parete è qualcosa che divide o, al contrario, racchiude, che disgiunge o, invece, riunisce.

Taglia lo spazio e lo raccoglie. Sembra poter conciliare gli opposti.

Ha una parte frontale, che va decorata, ricoperta, con quadri, rilievi, o stoffe preziose, e una nascosta, misteriosa, angosciante, come l’altra faccia della luna. Può essere sottile quanto un foglio di pergamena, come nelle case giapponesi, o un muro possente, come nelle costruzioni medievali. Piegarsi ad arco, dispiegarsi come una vela, e sostenere le svettanti cupole delle cattedrali.

Estendersi per chilometri, e smembrare popoli, territori, dando agli uni, quelli che la muraglia imprigiona al proprio interno, l’illusione di una difesa insormontabile, e suscitando negli altri, quelli lasciati fuori, l’irresistibile impulso a superarla, aggirarla, abbatterla.

Quello che non può fare, non ha mai fatto, è esistere per sé. Inimmaginabile una parete senza una struttura da sostenere, uno spazio da dilatare o rinserrare, uomini da escludere o da proteggere.

Questa che Fraddosio ha voluto intitolare Tensioni lo è. Una parete che racchiude in se stessa lo spazio, che resiste, si contrae, si addensa, si raggruma, si espande, per esplodere infine, in alcuni punti della superficie, là dove trova un’incrinatura e può aprirsi un varco “dall’altra parte”. Una parete-totem, di fronte alla quale diventa inutile porsi la domanda di cosa nasconda, da chi ci allontani, una parete-specchio, che riflette le nostre inquietudini e ci restituisce l’immagine delle nostre deformità, quelle che tentiamo di celare agli altri, diventando noi stessi una invalicabile parete».

Le scenografie

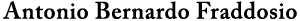

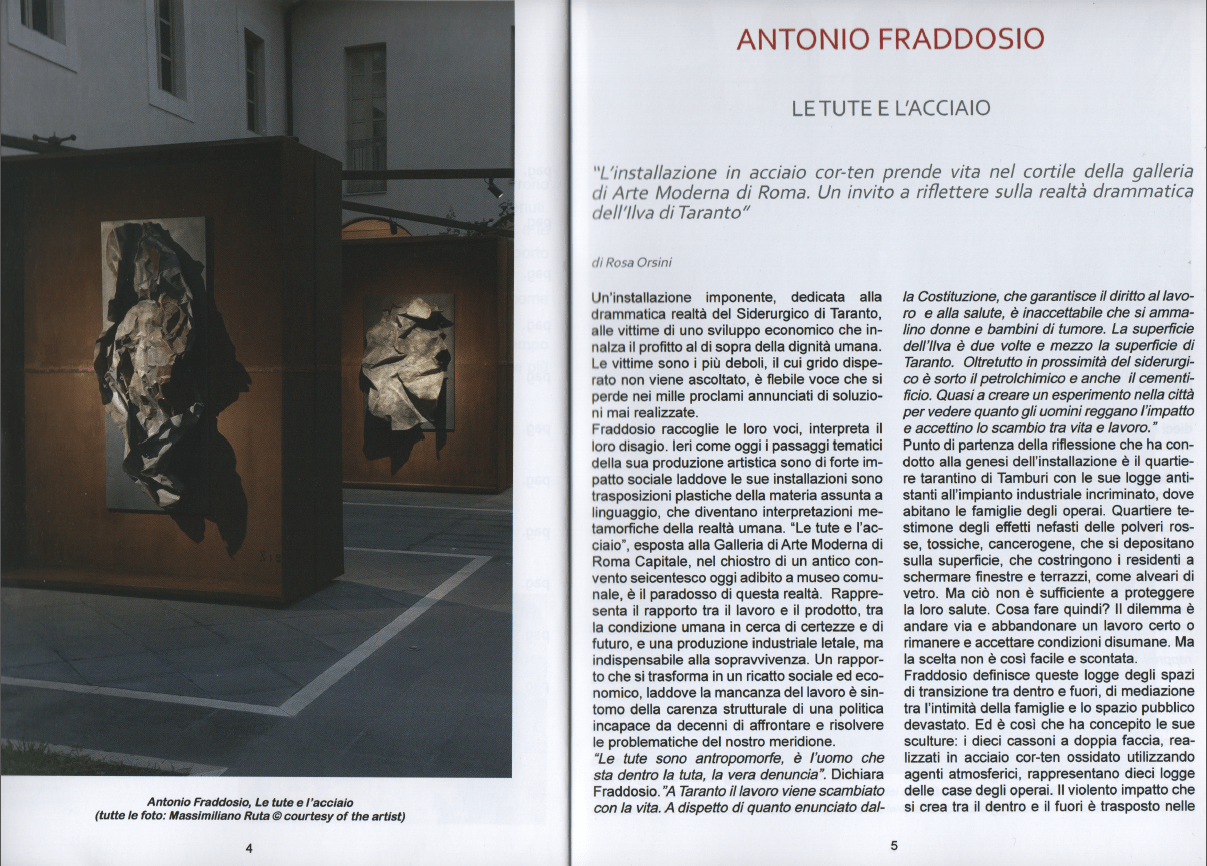

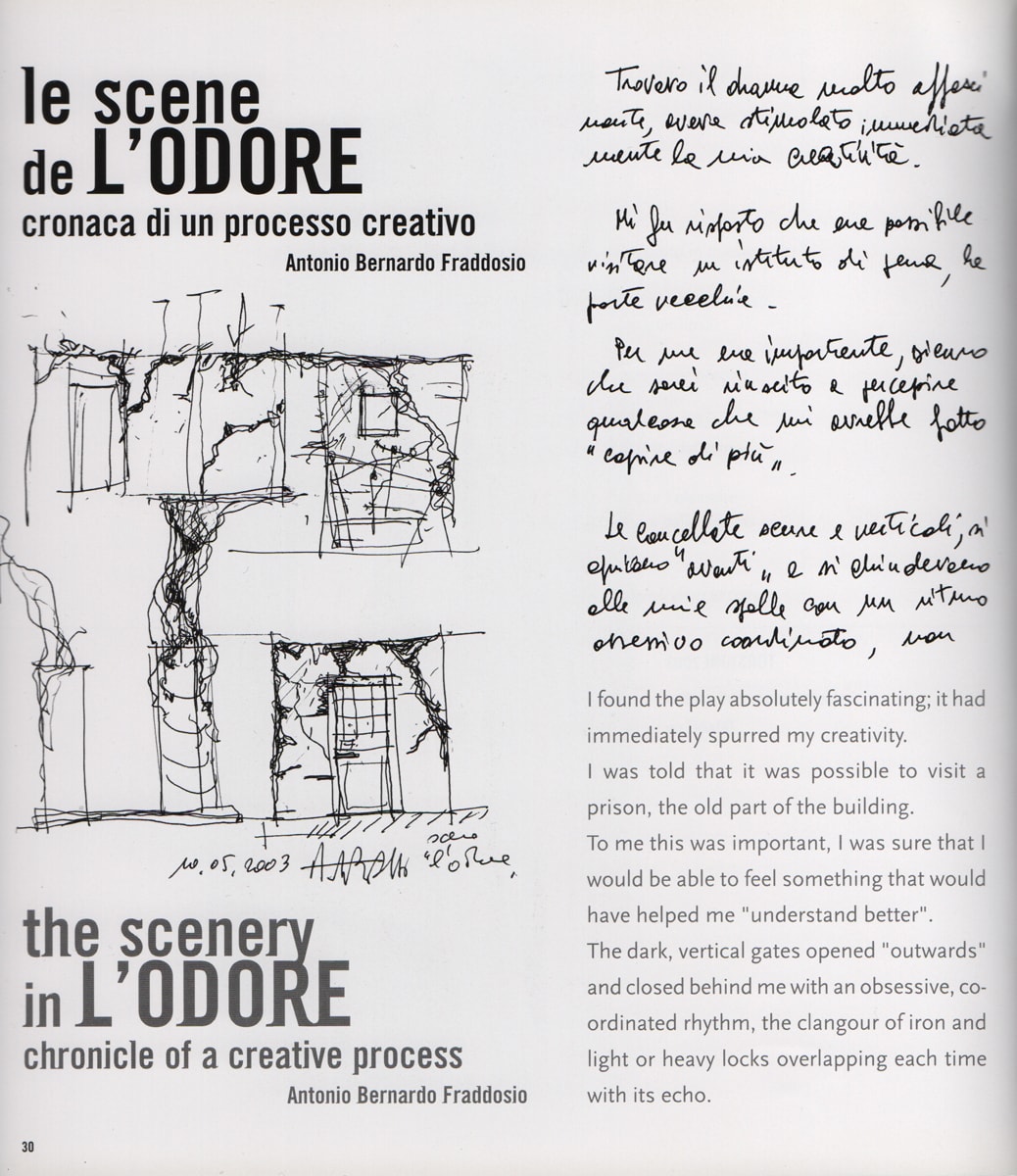

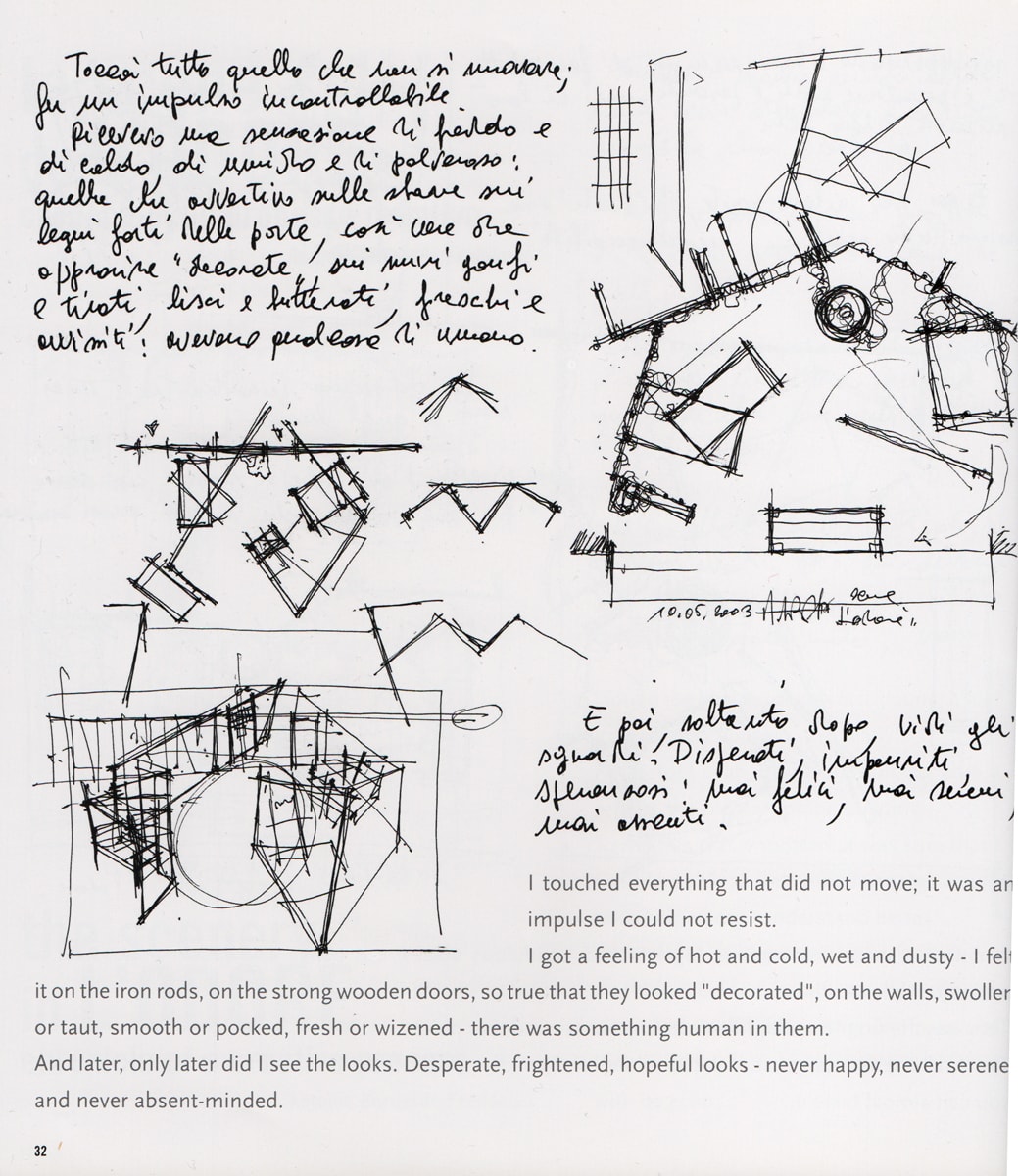

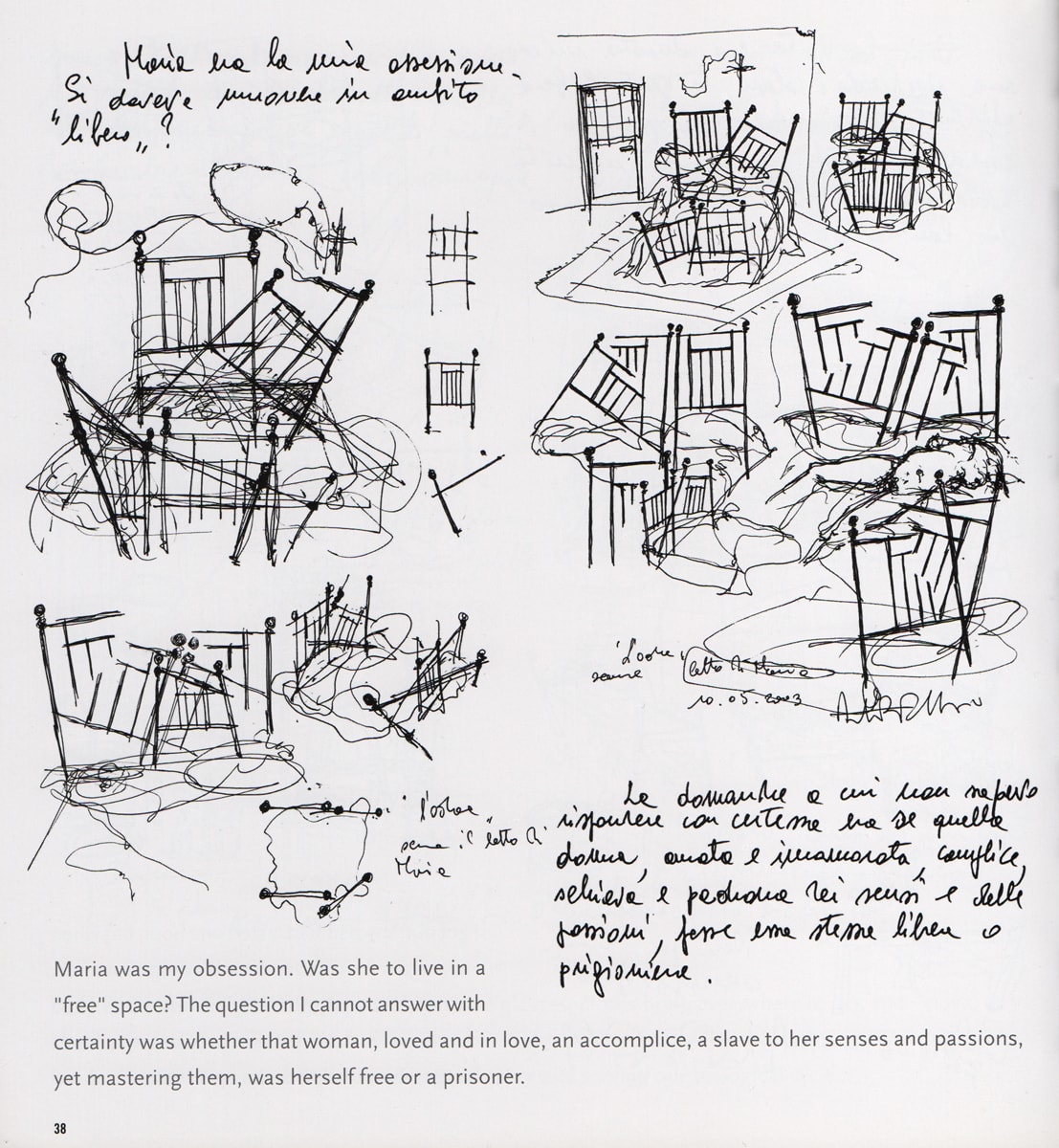

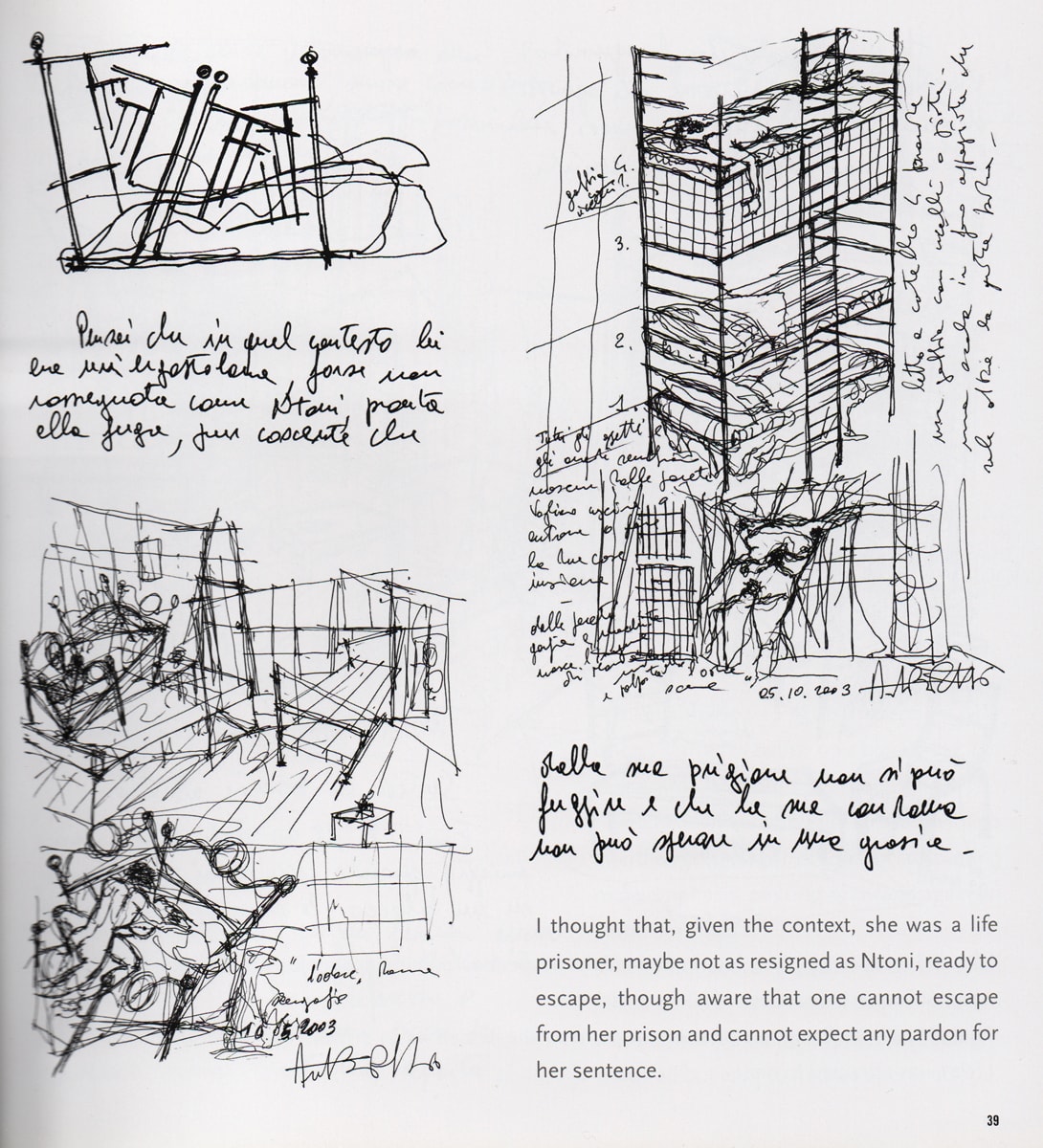

Le prime uscite “pubbliche” di Fraddosio sono le scenografie da lui realizzate per alcuni spettacoli teatrali. Nel 2003, per il mio testo L’odore, diretto da Augusto Zucchi, ideò per la cella[2] una piramide di letti a castello che formavano una gabbia nella gabbia, e svettavano verso una finestrella posta in alto, quasi anelassero anch’essi alla libertà, e sulla quale si arrampicava, con agilità felina, il protagonista più giovane. Costruì poi una sorta di monumento, un lavello-bugliolo che ho descritto in seguito nel romanzo tratto dal dramma, felice esempio di feed back reciproco: «Un piccolo monumento – nel suo genere – partorito dalla perversa fantasia di qualche architetto carcerario, una sorta di cubo compatto che, con un gioco di incastri, diventava lavabo-lavello, tavolo da pranzo e bugliolo.

Sì, facendolo scorrere o girare in un modo piuttosto che in un altro, poteva essere usato, di volta in volta, per le necessità fondamentali dell’esistenza.

Rispettava anche la gerarchia delle funzioni. La parte superiore era destinata alla bocca, alla testa, al busto, e quella inferiore alle “vergogne”, anche se in un contesto come quello, in cui era bandito ogni diritto a un minimo di intimità, il termine perdeva ogni significato. Era una potente raffigurazione – una sintesi feroce quanto efficace – dell’essere umano ridotto alle sue attività elementari: un tubo, da un’estremità del quale entra il cibo, che viene espulso dall’altra parte.

Quel luogo era stato pensato, in tutto il suo tetro squallore, non soltanto – e, comunque, non era questo lo scopo principale – per tenere sotto controllo persone pericolose, ma soprattutto per far capire loro che, oltrepassata una porta, che non era quella del carcere, ma era dentro, una soglia invisibile che stava dentro il cervello, si diventava delle nullità. Quello spazio, così concepito e arredato, aveva, infatti, la finalità di far sentire coloro che lo abitavano, non più uomini, con emozioni, idee, sogni, ma soltanto funzioni, quella del mangiare, del dormire e dell’evacuare»[3]. Nella camera da letto vi era infine una splendida invenzione, la spalliera, realizzata intrecciando insieme due antiche testiere in ferro, che formavano anch’esse una gabbia.

La scenografia contribuì decisamente al successo dello spettacolo, ma, all’interno di esso, lo scultore Fraddosio riuscì a esprimersi in totale autonomia, senza entrare in conflitto, come spesso accade quando gli artisti si prestano al teatro, con le esigenze sceniche. La mostra dei bozzetti e dei disegni preparatori testimoniava il lungo e approfondito lavoro di ricerca, ma anche la perfetta consonanza espressiva del suo mondo interiore con il testo.

Ripetemmo il felice esperimento in altre due occasioni e, in entrambi i casi, Fraddosio procedette in maniera analoga, assecondando sì le legittime richieste dei registi, ma contribuendo anche, con una sua precisa lettura, all’interpretazione dei drammi messi in scena. In Agata[4], il regista aveva voluto una scena “aperta”, che suggerisse semplicemente i vari ambienti, e che soprattutto desse piena libertà agli attori di muoversi nello spazio, reinventandolo a seconda delle esigenze interpretative. La struttura realizzata da Fraddosio, una semplice intelaiatura, consentiva tutto questo e, come per magia, diventava di volta in volta la camera da letto dei due innamorati, un obitorio, una discoteca, il bunker dove si consumava la vendetta finale della protagonista.

L’ultimo lavoro in cui abbiamo finora collaborato, forse il più impegnativo, è stato Amleto in prova, dato al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 2004[5]. Fraddosio aveva concepito una scena di grande suggestione, una sorta di spazio classico, al centro del quale troneggiava una gigantesca corona regale, da cui si sviluppava una scala che saliva, avvitandosi su se stessa come una spirale, verso l’infinito. Ma non fu possibile realizzare questa idea, dato che lo spettacolo era allestito all’interno della Rocca degli Albornoz, un contesto fortemente caratterizzato dal punto di vista architettonico, che perciò non tollerava una struttura così indiscreta. Fraddosio optò allora per una soluzione puramente funzionale, un’impalcatura che, da una parte, reggeva la video-wall su cui venivano proiettate le riprese delle prove dell’Amleto[6], e, dall’altra, sosteneva una grande e variopinta quantità di costumi, quelli che gli attori man mano indossavano.

Fraddosio ha poi proseguito la sua collaborazione con Zucchi in uno spettacolo da lui diretto e interpretato, costruito su due testi dello scrittore-psichiatra argentino Eduardo Pavlovsky. In questo caso, trattandosi di un monologo, la scena era una scultura diagonale, di forte impatto visivo, di fronte alla quale l’attore recitava, salvo poi, alla fine, strapparne una parte, dietro la quale apparivano i volti dei desaparecidos a cui si accennava nel dramma.

Mi sono dilungato su questo aspetto dell’attività creativa di Fraddosio perché in esso è evidente, in maniera spiccata, una delle caratteristiche delle sua arte: la capacità “rappresentativa”. Voglio precisare subito che non si tratta di un elemento esteriore, ma dell’essenza della sua modalità espressiva. Le sue opere, piccole o grandi, sculture o pitture, si dispongono nello spazio in maniera da “rappresentare” se stesse, in almeno tre accezioni evocate dal termine: evidenziare, simboleggiare, interpretare. Qualsiasi opera d’arte figurativa traduce in immagine, e perciò, in questo senso, rappresenta, la realtà, fisica o mentale, volti, paesaggi, Stilleben, o gli «stati di mente», che, come sostiene T. S. Eliot, «ci sono incomprensibili», ma, nel metterla in evidenza, la modifica, eliminandone la capacità distruttiva: «Human kind/cannot bear very much reality»[7]. Per poter fare ciò trasforma la realtà, quale che sia, ripeto, fisica o mentale, in un simbolo, in qualcosa che acquista, quindi, un significato ulteriore. Da ultimo, poiché l’arte, quella autentica, non può mai prescindere dalla realtà, anche quando sembra volerla eliminare alla radice, allora ecco che, per catturarla, è costretta a interpretarne i codici più segreti, a decifrarne la logica intima. Per non restare nel vago, tutto ciò è rintracciabile in qualsiasi grande opera. Basti pensare a una tela di Vermeer, la famosa Lattaia, o l’ancor più famosa (grazie anche al film che ha lanciato Scarlet Johansson) Ragazza con l’orecchino di perla, per ritrovarvi i tre elementi: vi è la realtà tout-court, la lattaia e la ragazza, trasfigurate, però, da qualcosa che rende “quella” lattaia o “quella” servetta personaggi paradigmatici, quasi mitologici, che si pongono di fronte allo spettatore anche come interpreti della scena che viene rappresentata. L’opera in cui questa polivalenza di atteggiamenti trova la sua massima esaltazione è il capolavoro di Velasquez Las Meninas, forse l’opera intellettualmente più complessa di tutta la storia della pittura, dove il pittore rappresenta se stesso mentre dipinge dei personaggi che si mettono in posa, guardandosi in uno specchio, dal quale l’artista coglie le immagini riflesse, quelle che lui ha disposto così come voleva “riprenderle”, e altre apparse casualmente (la coppia reale che si intravede in un altro specchio alle spalle del gruppo ritratto), per trasferirle sulla tela.[8]

Ciò avviene, lo ripeto, ogni qual volta un artista si pone di fronte alla realtà che vuol capire, al mistero che vuol “fronteggiare”[9], per organizzarlo in una forma leggibile (almeno in parte). Come nelle opere di grande dimensione, quasi delle costruzioni architettoniche, sulle quali mi soffermerò soltanto per gli aspetti che riguardano l’approccio ai materiali, da parte di Fraddosio, o meglio il modo con cui, da materiali informi object trouvés, o semplici scarti industriali o vegetali, come cortecce di alberi, legno corroso dal tempo, cartoni deformati dall’acqua, riesce, con un sapiente e paziente lavoro artigianale, a estrarre la forma che si portano dentro. Le due strutture orizzontali, soprattutto (già viste all’Archivio di Stato all’Eur, nel 2007 e ripresentate a… ), intitolate La materia del tempo e Sconnessione, sarebbero inconcepibili se dietro non ci fosse la capacità progettuale di Fraddosio, che utilizza il suo bagaglio professionale, mettendolo umilmente al servizio dell’urgenza espressiva. Le due sculture (degli “altorilievi”, in effetti) sono un magnifico esempio, trionfale direi, della perfetta fusione fra i momenti dell’ideazione dell’opera, della realizzazione del manufatto e della “trasfigurazione” di esso in materia simbolica. Sono forme strutturate e destrutturate allo stesso tempo. Come se l’artista distruggesse una forma per rintracciarne una più profonda, e riorganizzasse i materiali intorno a questo nucleo, prima celato e che ora si disvela pienamente. Scolpisce lo spazio, più che la materia, in qualche caso addirittura il silenzio, catturandolo e raggrumandolo sulle tormentate superfici delle sue carte o negli anfratti delle sue Lacerazioni (titolo ricorrente). Per dirla ancora con un verso di Eliot, riesce a creare: «a grace of sense, a white light still and moving»[10].

Le “carte nere” di Lucca

Devo dire subito che l’allestimento di questa mostra è quanto mai sapiente. Aver sistemato i disegni alla fine del percorso espositivo, mette in condizione lo spettatore di subire, prima, l’impatto visivo con questi “grumi di luce nera” rappresi sulla carta o sul legno, e poi, una volta elaborate dentro di sé le emozioni provate, di rintracciare la “scala” programmatica che porta a quei risultati (e che, una volta usata, secondo la vecchia, sempre utile metafora, deve essere fatta sparire), ma gli intima anche una rivisitazione della mostra, in modo da rintracciare, sotto la texture, in questa seconda più consapevole lettura, la struttura portante, concettuale dell’opera. Sbaglia, infatti, chi pensa che l’artista crei senza un progetto. Se tale momento prevale, però, il risultato è freddo, non emoziona; se, al contrario, sparisce del tutto, tanto da non poterne neppure presupporre l’esistenza, allora l’opera appare come frutto di puro istinto, quasi partorita direttamente, come in certe stampe fotografiche sperimentali, un tempo in auge, per “contatto” fra l’oggetto e la carta sensibile. In questo caso, fra le «undisciplinated squads of emotion»[11] e il supporto materiale, carta, tela, legno, pietra, acciaio, terra, plastica, vetro, qualsiasi cosa cioè in grado di occupare lo spazio fisico.

Nelle opere esposte a Lucca , il progetto che sta sotto è ben celato e solo l’onestà intellettuale dell’artista, del gallerista e anche dell’editore consente di trovarne le tracce. I particolari ingranditi nelle prime pagine del raffinato catalogo, secondo una suggestiva idea di Vittorio Giudici, nel solco peraltro della sua tradizione[12], danno modo di penetrare subito, con una sorta di montaggio accelerato delle immagini, nelle pieghe intime del corpo delle opere. La visione dei disegni – che attengono peraltro esclusivamente alla preparazione delle scenografie, ma, visti autonomamente sono allo stesso tempo opere a se stanti e una sorta di “sinopia” delle “carte nere” – dà la misura di quanto sia elaborato il lavoro che sta dietro il quadro, il quale non è affatto frutto di improvvisazione, ma di un’accurata ricerca espressiva, secondo il (mai invecchiato) criterio leonardesco che per poter disegnare un braccio devi conoscere bene la struttura anatomica nascosta sotto la pelle.

Questo metodo conferisce una immediata classicità alla produzione di Fraddosio, molto evidente nelle grandi opere sopra ricordate. In esse è lampante l’organicità del rapporto fra la progettualità (la struttura anatomica sottocutanea) e l’esito finale.

Anche le “carte nere” esprimono questa duplicità che le rende, per un verso, enigmatiche, oscillando l’interpretazione fra l’uno e l’altro significato della “rappresentazione” che esse danno della realtà, e, per un altro, di straordinaria leggibilità, identificandosi immediatamente in esse la “pregnanza” che la materia stessa di cui sono fatte esprime.

Da un punto di vista iconografico, verrebbero in mente i Cretti di Burri, ma sarebbe sbagliato. Burri è un artista fondamentalmente concettuale, anche quando sembra inclinare verso una sorta di tardo-espressionismo.

Se si vuol trovare un punto di riferimento meno opinabile, bisogna pensare a Kiefer, il più grande artista moderno, dopo Bacon, nel quale la programmaticità dell’intenzione, talvolta smaccata, trova sempre la sua naturale risoluzione nella potenza espressiva delle opere, con un perfetto controllo dell’elemento randomico, pur presente in quasi tutte.

Ma se dovessi citare qualcuno che opera in maniera analoga (se fosse ammissibile un paragone del genere), più che a un artista figurativo penserei a un compositore, Xenakis, anch’egli architetto, che ho già ricordato: le sue partiture hanno una ferrea struttura, ma, proprio per questo, riescono a esprimere tutto il caos interno, il mistero, quasi sempre orrendo, in tutta la sua brutalità.

Anche sotto la superficie delle carte esposte a Lucca si può indovinare una sorta di pentagramma. C’è un elemento di casualità (il colore mischiato col bitume crea effetti incontrollabili), ma è imbrigliato nella gabbia formale. E queste opere pretendono di disporsi in sequenza, esattamente come una composizione musicale, pur mantenendo una loro autonomia espressiva. Con in più l’elemento della spettacolarizzazione, per cui l’artista ricostruisce lo spazio, lo interpreta, inserendovi dentro anche il tempo della fruizione, addirittura le pause.

A volte affiorano parvenze di immagini riconoscibili, come il negativo di un paesaggio lunare, o terreno, ma visto dallo spazio, ecco un fiume, anfratti, la natura violentata, poi ci rendiamo conto che è solo la nostra naturale predisposizione a rintracciare immagini familiari nelle cose che vediamo – come quando riconosciamo un volto in una nuvola, o in una macchia di umidità sulla parete – che ci porta a quelle identificazioni. L’universo ha una forma estetica? Xenakis è convinto di sì. Ma, a mio parere, è una forma casuale, e nello stesso tempo ripetitiva (i frattali); è difficile che vi siano “scarti significativi” dalla norma, che sono invece la caratteristica, e la grandezza, dell’opera d’arte umana. È l’uomo che dà una forma leggibile all’universo.

Sia Xenakis che Fraddosio si misurano costantemente col “senso del mistero”, che, come sostiene Zanussi, è quello “che unisce l’arte e la scienza”[13]. La differenza sta nel fatto, a mio avviso, che mentre la scienza tenta di penetrare il mistero, per quanto possibile, l’artista, invece, conscio non solo della sua insondabilità, ma anche della sua imprescindibilità, come tale, ai fini dell’esistenza, si limita a “fronteggiarlo”, o, al massimo, a organizzarlo in una forma che lo renda meno temibile. Nel caso di Fraddosio, le sue “carte” sono, come ho detto già, dei grumi di colore nero, dai quali ogni tanto emerge un raggio di luce, ma non vi è nulla di improvvisato nella realizzazione: sotto l’apparente bruitisme vi è un lavoro di riflessione, di progettazione (da scienziato), con cui tenta appunto di resistere alla potenza del mistero, che però rimane tale.

La bandiera nera nella gabbia sospesa

È il titolo della grande opera esposta all’Arsenale, nel Padiglione italiano della Biennale di Venezia, allestita da Sgarbi, è una sorta di presenza immanente e imprescindibile.

Si tratta di una grande “bandiera nera” (fibro-legno modellato, cemento, catrame e asfalto liquido) costretta in una gabbia di ferro sospesa a un cavo. Come se fosse stata bloccata mentre sventolava trionfalmente. Imprigionarla, rinchiuderla, frenarne il moto, è andare contro la sua natura. Viene in mente subito “the sough and swing of a mighty wing/The prison seemed to fill”[14]

La bandiera non è ripiegata, infatti, ma sta continuando a ondeggiare e l’effetto, quasi paradossale, è che la gabbia, nonostante gli ampi spazi fra le sbarre, sembra avere imprigionato anche il vento che la faceva fremere. È una sorta di “contrappunto negativo” alla trionfale Vittoria di Pevsner o, se mi è consentita una metafora[15], potrebbe essere uno degli albatros di Baudelaire, «vastes oiseaux des meres», con le immense ali ricoperte di bitume, che le appesantisce impedendogli di riprendere il volo.

La gabbia può essere in movimento o restare immobile. Date le dimensioni e il peso, essendo semplicemente agganciata a un cavo, ha, comunque, delle inevitabili, leggere vibrazioni, le quali accentuano l’impressione che, da un momento all’altro, la “prigioniera” possa liberarsi, che l’energia compressa, a un tratto, debba esplodere. Del resto, sempre Eliot:

«But neither arrest nor movement. And do not call it fixity,/Where past and future are gathered. Neither movement from nor/towards,/Neither ascent nor decline»[16]

Rocco Familiari

Note:

[1] La Sicilia è un arcipelago, a cura di Lucio Barbera e Gabriele Simongini, Roma, De Luca, 1998.

[2] La scena era divisa in due parti, fortemente integrate però, una cella da un lato e una camera da letto dall’altro, al centro una colonna-scultura che divideva ma anche collegava i due ambienti.

[3] Rocco Familiari, L’odore, Venezia, Marsilio, 2006.

[4] Teatro di Messina, 2004/2005, regia di Walter Manfrè, con Vanessa Gravina.

[5] Regia di Mario Missiroli, con Flavio Bucci.

[6] Nel testo occupano ampio spazio le prove che i personaggi-attori fanno sul testo shakespeariano.

[7] «Il genere umano/non può sopportare troppa realtà» (T. S. Eliot, Four Quartets).

[8] Questa, per la verità, è la famosa lettura di Michel Foucault (nell’introduzione a Les mots et les choses, Parigi, Gallimard, 1966), estremamente suggestiva, ma poco probabile nel punto in cui sostiene che la coppia reale fosse dietro uno specchio-spia, vale a dire una lastra trasparente che consentiva di vedere, ma non di essere visti, e che solo il gesto del personaggio all’estrema sinistra del quadro, Nieto, che scosta la tenda facendo entrare la luce, fa scoprire. Il fatto è che all’epoca gli specchi erano vetri ricoperti da uno strato d’argento, perciò non trasparenti.

[9] L’espressione è del compositore greco Xenakis, anch’egli, fra l’altro, architetto (lavorò con Le Corbusier alla costruzione della Cappella di Ronchamp, quella nella quale, non a caso, l’architetto razionalista distrusse il suo stesso codice normativo).

[10] «Una grazia del senso, una luce bianca che sta ferma e si muove» (T.S. Eliot, Four Quartets).

[11] «Indisciplinate squadre di emozioni» (T.S. Eliot, Four Quartets).

[12] La sua La casa Usher ha pubblicato alcuni fra i più bei libri dell’editoria italiana, supportata a volte da quello straordinario fotografo che è Buscarino.

[13] Krzysztof Zanussi, in una conversazione con il filosofo ortodosso Vladimir Legojda, alla Biblioteca dello Spirito di Mosca, il 18.1.2011, (Krzysztof Zanussi, L’Europa, l’arte, l’uomo, in «La Nuova Europa», 2, 2011).

[14] «Il fremito di un’ala possente entrò a un tratto nel carcere» (O. Wilde, The Ballad of Reading gaol. La splendida traduzione del verso è di Ariodante Marianni, che curò anche un’edizione della ballata per l’Istituto Internazionale del Disco, recitata da Enrico Maria Salerno).

[15] Krzysztof Zanussi (nella conversazione già citata) afferma che la nostra generazione è stata educata alla cultura dell’“analogia” della “metafora”, cultura che oggi i giovani sembrano avere smarrito.

[16] «Ma né arresto né movimento. E non la chiamate fissità./Quella dove sono riuniti il passato e il futuro. Né moto da né verso,/ Né ascesa né declino» (T.S. Eliot, Four Quartets – la traduzione di questo passo, come dei precedenti citati, è tratta da T.S. Eliot, Quattro Quartetti, trad. it. di Filippo Donini, Milano, Garzanti, 1976).